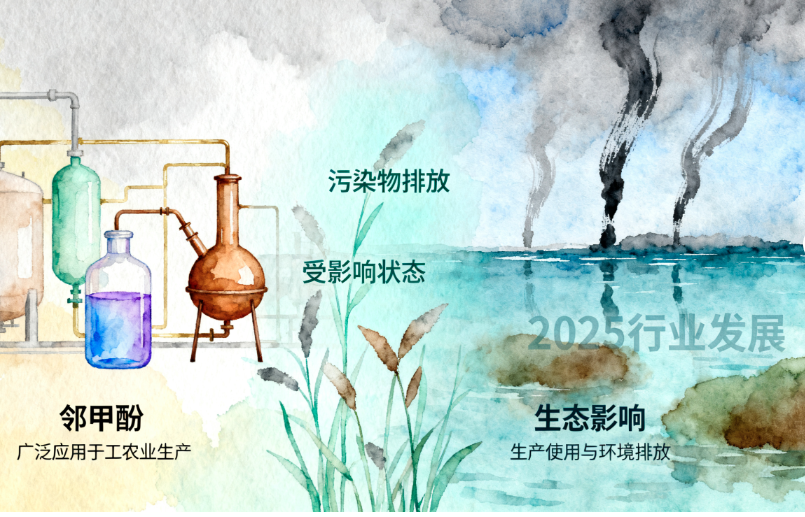

中国报告大厅网讯,邻甲酚行业作为重要的精细化工原料,在农药、医药消毒剂和香料等工农业生产领域应用广泛。随着2025年邻甲酚行业持续发展,其生产与使用过程中产生的环境排放问题愈发受到关注。这类烷基酚类化合物具有细胞原浆毒性,可通过皮肤和黏膜进入生物体内,破坏细胞结构、导致蛋白质变性,还可能引发致癌、致畸和致突变等潜在危害,且未经处理的邻甲酚进入水环境后难以降解,对水生生物生存繁衍及水生态平衡构成严重威胁。因此,深入探究邻甲酚对水生生物的毒性效应,对水环境安全评估和生态风险防控具有重要意义。以下是2025年邻甲酚行业趋势分析。

为明确邻甲酚对斑马鱼成鱼的急性毒性,采用静水式方法开展试验。试验前进行预试验,确定邻甲酚对斑马鱼 96 小时最高耐受浓度(LC₀)和 24 小时最低全致死浓度(LC₁₀₀),并在二者间按等对数间距设置 5 个邻甲酚浓度梯度,分别为 15.00mg/L、19.74mg/L、25.98mg/L、34.19mg/L 和 45.00mg/L,同时以不添加邻甲酚的 0mg/L 组作为对照组。每组设置 4 个平行,每平行 15 尾鱼,其中 3 个平行用于数据统计,1 个平行用于解剖观察。

试验所用邻甲酚纯度≥98%,其他试验材料如丙酮、甲醛、无水乙醇等均为常规实验试剂,斑马鱼成鱼体长 34.47±2.21mm,经 5% 食盐水消毒后在特定条件下驯养 7 天,驯养期间水温控制在(26.35±1.98)℃,溶解氧 > 6.5mg/L,pH 值为 7.35±0.10,每天投喂两次膨化配合饲料,投喂量为斑马鱼体质量的 1%~3%,每天换水 1/3~1/2 并清理粪便和食物残渣,7 天死亡率不超过 5% 的斑马鱼被选为试验材料。

正式试验期间,每天更换 1/2 相应浓度的邻甲酚溶液,测定并记录溶液温度、pH 和溶解氧,及时清理死鱼且不投喂饲料。试验开始后连续观察 8 小时,记录染毒 24 小时、48 小时、72 小时和 96 小时各组斑马鱼的中毒症状和死亡尾数,当对照组死亡率不超过 2% 时试验视为有效,按 “死亡率(%)= 死亡尾数 / 总尾数 ×100” 的公式计算死亡率。同时,分别在斑马鱼染毒 24 小时、48 小时、72 小时和 96 小时时,随机选取 3 尾鱼解剖观察,收集染毒 96 小时的肌肉、鳃和肝脏组织用 4% 甲醛固定,经梯度酒精脱水、石蜡包埋、切片(厚度 5μm)、苏木精 - 伊红染色(HE 染色)和中性树胶封片后,用光学显微镜观察分析各组织主要病变部位并拍照记录。采用特定软件对试验数据进行整理,以平均值 ± 标准差表示,利用加权回归法计算不同染毒时间的半致死浓度(LC₅₀)和 95% 置信区间,根据特伦堡(Turubell)公式 “SC=48h-LC₅₀×0.3/(24h-LC₅₀/48h-LC₅₀)²” 计算邻甲酚对斑马鱼成鱼的安全浓度(SC),毒性等级划分参照现行国家标准 GB/T 31270.12-2014,根据 96 小时的 LC₅₀将邻甲酚对斑马鱼急性毒性等级划分为剧毒(96h-LC₅₀≤0.10mg/L)、高毒(0.10mg/L<96h-LC₅₀≤1.00mg/L)、中毒(1.00mg/L<96h-LC₅₀≤10.00mg/L)和低毒(96h-LC₅₀>10.00mg/L)。

二、邻甲酚对斑马鱼成鱼行为及死亡率的影响随着邻甲酚行业浓度升高和染毒时间延长,斑马鱼中毒症状呈明显加重趋势。对照组斑马鱼行为正常,无任何异常表现。19.74mg/L 组多数斑马鱼表现正常,但存在部分死亡个体;34.19mg/L 组斑马鱼在 96 小时内,前期呈现异常兴奋状态,中期游动速度逐渐缓慢且出现严重侧翻现象,后期则静卧水底并逐渐死亡,鱼体表有明显受损情况,解剖后发现内脏器官均受到严重损伤;45.00mg/L(最高浓度)组斑马鱼在染毒后立即出现强烈应激反应,急性中毒症状表现为呼吸困难、狂游、抽搐、轻微侧翻且对外周刺激反应迟钝,10~15 分钟后出现严重侧翻,2~3 小时后失去平衡静卧水底,24 小时内全部死亡,肉眼观察可见该组斑马鱼肌肉、泄殖孔和鳍基部严重红肿出血,解剖后发现鳃丝出血,腹腔内存在黄色积液,肝胰脏和胆囊肿胀,少量个体出现肌肉、鳃丝和肝脏腐烂现象。

从死亡率数据来看,对照组斑马鱼在 96 小时急性毒性试验中均未死亡。15.00mg/L 组斑马鱼染毒 96 小时时无明显中毒症状,该浓度为 96 小时最高耐受浓度(LC₀),持续染毒 7 天后仍有斑马鱼存活,表明此浓度下邻甲酚对斑马鱼的毒性较低。染毒 48 小时时,19.74mg/L、25.98mg/L 和 34.19mg/L 组死亡率较 24 小时时有所升高,45.00mg/L 组斑马鱼全部沉至水底死亡;染毒 72 小时时,25.98mg/L 和 34.19mg/L 组死亡率较 48 小时时继续升高,19.74mg/L 组死亡率无明显变化;染毒 96 小时时,34.19mg/L 组死亡率较 72 小时时进一步升高,其余组死亡率无明显变化。其中,45.00mg/L 组染毒 24 小时时死亡率达 100%,该浓度为 24 小时最低全致死浓度(LC₁₀₀)。

三、邻甲酚对斑马鱼成鱼的 LC₅₀及安全性评价结果《2025-2030年中国邻甲酚行业市场分析及发展前景预测报告》通过加权回归法计算得出,邻甲酚对斑马鱼成鱼 24 小时、48 小时、72 小时和 96 小时的 LC₅₀分别为 34.721mg/L、30.079mg/L、27.123mg/L 和 27.092mg/L,根据特伦堡公式计算出邻甲酚对斑马鱼成鱼的安全浓度(SC)为 6.612mg/L。参照现行国家标准 GB/T 31270.12-2014 中关于化学农药环境安全评价试验准则中鱼类急性毒性试验的毒性等级划分标准,由于 96 小时的 LC₅₀>10.00mg/L,因此判定邻甲酚对斑马鱼成鱼的毒性等级为低毒。

四、邻甲酚对斑马鱼成鱼肌肉组织显微结构的影响经组织病理学分析,对照组斑马鱼肌纤维完整,呈长圆柱形且不分支,在肌纤维边缘、肌膜下方分布有具有明显核仁的椭圆形细胞核。当斑马鱼暴露于不同浓度邻甲酚溶液 96 小时后,肌肉组织显微结构呈现出不同变化:15.00mg/L 和 19.74mg/L 组斑马鱼肌纤维无明显变化;25.98mg/L 组斑马鱼肌纤维出现轻微断裂;随着邻甲酚浓度继续增加至 34.19mg/L,斑马鱼肌纤维出现断裂和溶解,同时伴随肿胀、坏死现象;45.00mg/L 组斑马鱼肌纤维严重断裂和溶解,肿胀和坏死程度较 34.19mg/L 组明显加重。

五、邻甲酚对斑马鱼成鱼鳃组织显微结构的影响对照组斑马鱼鳃小片呈扁平囊状,清晰完整且两侧排列整齐,上皮层由泌氯细胞、扁平细胞等构成,细胞排列规则并紧贴鳃小片表面。在不同浓度邻甲酚作用下,斑马鱼鳃组织显微结构在染毒 96 小时后表现出不同程度的损伤:15.00mg/L 和 19.74mg/L 组斑马鱼鳃组织无明显变化;25.98mg/L 组斑马鱼鳃小片顶端轻微肿大、上皮隆起且上皮细胞肿胀;34.19mg/L 组斑马鱼鳃小片末端明显肿胀,上皮细胞出现损伤和脱落,红细胞数量增多;45.00mg/L 组斑马鱼鳃上皮细胞损伤、脱落情况进一步加重,鳃小片末端明显肿胀,红细胞数量显著增多,导致细胞轮廓模糊、排列杂乱,并伴随细胞溶解现象。

六、邻甲酚对斑马鱼成鱼肝脏组织显微结构的影响对照组斑马鱼肝脏由大量肝板构成,肝细胞排列组成 2 层板状结构,肝板间为互相连接的无规则排列网状血窦,肝细胞呈不规则椭圆状,大小匀称且排列整齐,圆形细胞核位于细胞中央,肝血窦大小及形态正常。当斑马鱼暴露于不同浓度邻甲酚 96 小时后,肝脏组织显微结构发生不同改变:15.00mg/L 和 19.74mg/L 组斑马鱼肝脏显微结构无明显变化,肝细胞以中央静脉为中心呈树状分布,中央静脉中分布有红细胞;25.98mg/L 和 34.19mg/L 组斑马鱼肝脏出现大面积细胞空泡化,细胞溶解明显,肝细胞核萎缩变形、溶解或偏移,血窦扩张;45.00mg/L 组斑马鱼肝细胞轮廓模糊,空泡数量明显增加且范围扩大,细胞溶解程度加重,肝细胞核萎缩变形、溶解程度加深,血窦中红细胞破裂,肝细胞呈坏死状态。

七、邻甲酚对斑马鱼成鱼毒性效应的讨论邻甲酚作为环境激素类化合物,其对斑马鱼成鱼的中毒症状与部分烷基酚类化合物对斑马鱼的毒性效应结果基本吻合,均表现为前期异常兴奋,中期游动缓慢且严重侧翻,后期静卧水底并逐渐死亡。邻甲酚对斑马鱼成鱼的毒性效应具有浓度和时间依赖性,在相同染毒时间下,随着邻甲酚浓度升高,斑马鱼成鱼死亡率呈上升趋势,表明在一定浓度范围内,邻甲酚对斑马鱼成鱼具有急性毒性;在相同邻甲酚浓度下,随着染毒时间延长,斑马鱼成鱼死亡率也呈上升趋势,这说明邻甲酚在斑马鱼成鱼体内存在累积效应,与部分酚类化合物对其他水生生物急性毒性具有累积效应的研究结果一致。

从组织损伤角度来看,鱼类肌肉组织作为运动功能效应器官和能量代谢关键部位,易受水体化学污染影响,邻甲酚浓度较低时(15.00mg/L、19.74mg/L)未对斑马鱼肌肉组织造成明显病理损伤,而高浓度邻甲酚(34.19mg/L、45.00mg/L)则导致肌纤维严重断裂、溶解、肿胀和坏死,这可能是由于酚类化合物通过血液循环进入肌肉组织,造成肌肉蛋白变性及脂类溶解,进而导致斑马鱼出现游动缓慢且严重侧翻等行为。

鳃组织作为鱼类重要的呼吸器官,直接暴露于水环境中,对水环境变化敏感,是多种有害物质的靶器官。低浓度邻甲酚(15.00mg/L、19.74mg/L)未对斑马鱼鳃组织显微结构产生明显影响,而随着邻甲酚浓度升高,鳃组织损伤程度逐渐加重,高浓度邻甲酚(45.00mg/L)导致鳃小片末端肿大出血、上皮细胞脱落并溶解,阻碍血液与水环境的氧气交换,使得具有运输氧气功能的红细胞数量增多,推测斑马鱼鳃组织可能是邻甲酚毒性侵害的关键靶器官之一。

肝脏作为鱼类的代谢中心和外源有毒化合物解毒的重要器官,也是水体污染物聚集的主要器官。低浓度邻甲酚(15.00mg/L、19.74mg/L)未引起斑马鱼肝脏组织显微结构明显变化,高浓度邻甲酚(34.19mg/L、45.00mg/L)则导致肝细胞空泡化、溶解、坏死及细胞核异常,这可能是由于邻甲酚侵入斑马鱼体内后,造成肝细胞线粒体肿大,使活性氧自由基增加,引起脂质过氧化,从而破坏细胞膜系统的结构和功能,最终导致肝脏功能受损。

需要注意的是,本研究中斑马鱼成鱼邻甲酚安全浓度是由单一邻甲酚暴露所致,而实际水环境中可能存在其他酚类化合物,这些化合物的种类和浓度可能增强或降低邻甲酚毒性,且毒物间可能存在拮抗、相加或协同效应,因此还需开展邻甲酚与其他酚类化合物的联合毒性研究,并结合实际养殖环境进行综合分析,以更全面地评估邻甲酚对水生生态系统的影响。

八、全篇总结本研究围绕邻甲酚对斑马鱼成鱼的急性毒性及组织显微结构影响展开,通过静水式试验确定了不同浓度邻甲酚在不同染毒时间下对斑马鱼成鱼的中毒症状、死亡率,计算出邻甲酚对斑马鱼成鱼 24 小时、48 小时、72 小时和 96 小时的 LC₅₀分别为 34.721mg/L、30.079mg/L、27.123mg/L 和 27.092mg/L,安全浓度(SC)为 6.612mg/L,依据相关标准判定邻甲酚对斑马鱼成鱼毒性等级为低毒。

组织病理学分析表明,低浓度邻甲酚(15.00mg/L、19.74mg/L)对斑马鱼成鱼肌肉、鳃和肝脏组织显微结构无明显影响;随着邻甲酚浓度升高,各组织损伤程度逐渐加重,高浓度邻甲酚(34.19mg/L、45.00mg/L)导致肌肉组织肌纤维断裂、溶解、肿胀和坏死,鳃组织鳃小片末端肿大出血、上皮细胞损伤脱落、红细胞增多及细胞排列杂乱,肝脏组织出现大面积细胞空泡化、肝细胞溶解坏死及肝细胞核异常。

整体而言,邻甲酚对斑马鱼成鱼的毒性效应随暴露浓度升高和时间延长而增强,高浓度邻甲酚会对斑马鱼成鱼肌肉、鳃和肝脏组织显微结构造成严重损伤。本研究结果为邻甲酚对斑马鱼毒性效应的分子机理研究、环境安全评价及生态风险评估提供了理论依据,同时也为实际水环境中邻甲酚污染的防控及水生生物保护提供了参考。

更多邻甲酚行业研究分析,详见中国报告大厅《邻甲酚行业报告汇总》。这里汇聚海量专业资料,深度剖析各行业发展态势与趋势,为您的决策提供坚实依据。

更多详细的行业数据尽在【数据库】,涵盖了宏观数据、产量数据、进出口数据、价格数据及上市公司财务数据等各类型数据内容。